菩提寺とは先祖代々お世話になっているお寺さんのことです。

いわゆる「檀家の関係」です。

誰かが、亡くなったら速やかに菩提寺に連絡をいれるようにしまなければいけません。

菩提寺が遠方にある場合でも、まずは菩提寺に一報を入れるようにしてください。

関係の深さにもよりますが、直接来られる場合や近くの同じ宗派の僧侶を紹介してくださいます。

納骨や戒名で後々トラブルを避けるためにも、まずは菩提寺には必ず連絡をいれるようにしてください。

- 連絡者の氏名と連絡先

- 故人様のお名前

- 故人様の生年月日

- 死亡日時

- 享年

- 葬儀の日程

- 葬儀会場・住所

- 葬儀場までのアクセス方法

- 僧侶の人数

- お布施の料金

- 戒名

・・・菩提寺と連絡をとり、速やかに伝えなければいけないのです。

そして現実問題、お金の話にもなってしまいます。

そこで

葬儀やお墓で菩提寺に支払う費用はいくらぐらいなのか?

事前にある程度知っておいたほうが良いですね。

葬儀時に菩提寺に支払う金額はいくらぐらい掛かるものなのか?

葬儀で掛かる、菩提寺への費用は平均44万円6千円です。

引用:日本消費者協会

ただし、あくまでも平均金額で相場はあってないようなものなのです。

その主な内訳は以下の通りです。

| 項目 | 費用(相場) |

| 戒名料 | 3万円~100万円 |

| 葬儀のお布施・お車代 (読経料とは言わない) | 3万円~10万円 |

| 四十九日 | 3万円~5万円 |

| 一周忌 | 3万円~5万円 |

| 三周忌 | 1万円~5万円 |

※お寺の本堂ではなくて、自宅や近所の会場に出張してもらう場合には、別にお車代や御膳料を支払う人もいます。

さらに、お盆法要のお布施は5千円~1万円

お彼岸でも3万円~5万円が相場です。

こちらも参考にしてください▼

戒名って絶対に必要なのか!?戒名がないことでの読経やお墓の埋葬が心配な人へ

戒名って絶対に必要なのか!?戒名がないことでの読経やお墓の埋葬が心配な人へ

なんだかんだと本当にお金が掛かるというのが本音です。

お墓に掛かる菩提寺への費用について

葬儀が終われば、次にお墓が必ず必要になってきます。

菩提寺に支払うお墓の費用についてお伝えをしていきます。

| 項目 | 相場と内容 |

| お墓の永代使用料 | お墓をお寺の境内に購入する場合の料金です。 土地代のようなものですが区画面積や都心か田舎でも大きく変わります。 相場は30万円~200万円 |

| 管理料金/年間 | 管理料金はほとんどが年間単位です。 お墓の共有部分の管理・清掃などの維持費です。 相場は年間で1万円~3万円 |

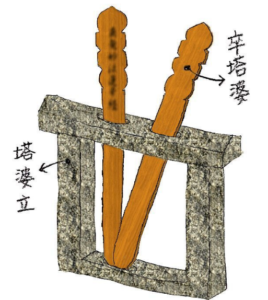

卒塔婆料金 | 宗派によって立てる立てないがあるが、 立てる場合は1枚2千円~1万円が相場です。 |

| 寄付 | お寺の修繕費や改築費などを定期的に集め積み立てています。 相場は1口1万円~3万円 |

菩提寺には永続的に支払っていかなければいけません。

これが、坊主丸儲けと言われる所以ですね。

檀家は離れることはできるのか?

菩提寺があることによってこんなにもお金が掛かるのは正直きつい。

それに、継承者がいなくなったり、お墓を守ることができないなど物理的な問題もある場合があります。

檀家をやめることは可能です。

離檀料なども基本的には必要ありません。

(契約書の確認が必要)

離檀すれば、金銭面の負担は一気になくなりますが、

供養してもらえなくなるというデメリットもあります。

ですから、家族や親族とはしっかりと話し合うようにしてください。

自分は良くても親戚が絶対に許さない場合も多いです。

後々のトラブルを避けるためにも充分話し合ってください。

また、墓じまいの準備もして行かなけれいけません。

僧侶は手配する時代になったのか?

お坊さんがネットで手配できる!

数年前にニュースになるほど話題になりました。

檀家制度があるので、ネットで僧侶を手配することは浸透したとは言い難いです。

でも、徐々に間違いなく浸透してきています。

ネットで買い物をすることが信じられなかったのがいまでは当り前です。

これと同じように、ネットで僧侶を手配するのが当たり前になる日も近いはずです。![]()

まとめ

檀家と菩提寺の関係というのは年々薄れてきています。

時代の流れと言ってしまえばそこまでですが、事実そうなのです。

檀家制度自体が江戸時代に徳川幕府が仏教信仰と町民の管理のために作ったとされています。

現在は「令和時代」です。

慣習が薄れて行くのも当然といえば当然です。

逆にこれまでよく残ってきたほうだなとも思えます。

例えば、「生類憐みの令」が今でも残っていると不自然ですからね。